- TRACES SMP3C,

- Programme de recherche achevé,

-

Partager cette page

MAGDATIS

Des chasseurs-cueilleurs face aux changements environnementaux (18-14 kyr cal BP)

ANR

Les relations entre milieux et sociétés chez les chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique supérieur

Nomades, vivant de chasse et de collecte, les hommes du Paléolithique sont souvent perçus – par les scientifiques comme par le grand public – comme étroitement inféodés aux aléas de leur milieu naturel. De fait, l’une des principales questions qui se posent à l’archéologie paléolithique est de comprendre les relations entre les évolutions des techniques, des cultures, ou encore des territoires exploités par les groupes humains, et les changements du climat, de la faune et de la flore. Mais cette question est délicate car les données archéologiques et paléoenvironnementales n’ont pas le même degré de précision et sont inégalement fournies selon les périodes et les régions. Ce projet avait pour but de lever cet obstacle par l’étude d’un cas privilégié : le Magdalénien moyen et supérieur, vers 19000-14000 calBP (= années avant le présent), l’une des plus anciennes périodes où les données environnementales et archéologiques présentent une résolution suffisante pour être replacées dans un cadre chronologique commun et précis. Ceci permettait d’appréhender l’évolution des groupes humains en parallèle avec un changement climatique rapide et global : la fin de la dernière glaciation.

Analyse archéologique et paléoenvironnementale de l’ouest aquitain pendant le Magdalénien : approche multidisciplinaire d’un territoire contrasté

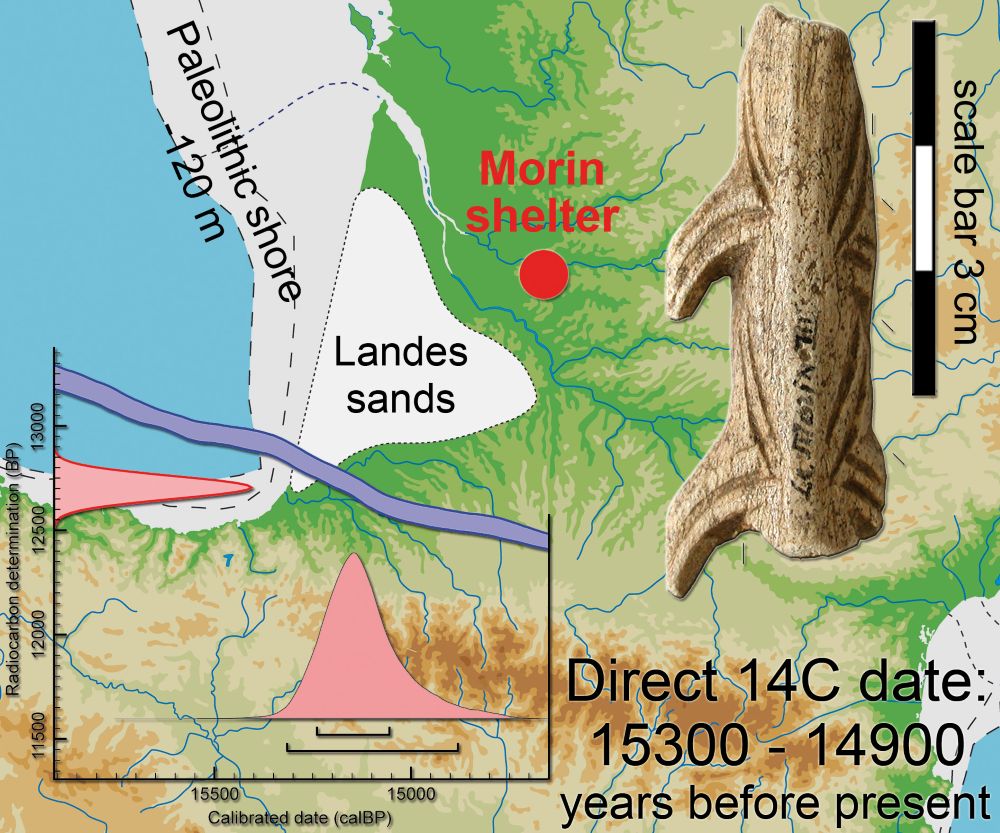

La zone d’étude choisie, l’ouest du bassin aquitain, présente au Paléolithique de forts contrastes écologiques (steppe, désert sableux, littoral océanique, piémont) qui en font un laboratoire idéal pour comparer les comportements des groupes humains dans des milieux différents. À travers l’étude des archives naturelles (sédiments, pollen, faune…), un bilan paléoenvironnemental détaillé a été dressé pour cette zone (rythme de la déglaciation des Pyrénées occidentales, évolution dunaire du sable des Landes, transformation des faunes et flores continentales). Par ailleurs, en parallèle avec de nouvelles opérations de terrain (sondages, fouilles), une série de sites archéologiques clés, fouillés pour la plupart entre les années 1960 et 2000, ont été sélectionnés. Ces sites ont fait l’objet d’un réexamen collectif multidisciplinaire : révision de la stratigraphie, datation radiocarbone, étude des équipements en pierre et en matières osseuses (technotypologie lithique et osseuse, archéopétrographie), étude des gibiers chassés (archéozoologie, cémentochronologie) et des vestiges humains (anthropologie funéraire).

Nous avons montré que les variations du milieu dessinent des espaces répulsifs (désert landais, steppes girondines dépeuplées entre 17500 et 15500 calBP) et d’autres attractifs (vallées pyrénéennes colonisées dès la déglaciation, littoral souvent fréquenté et exploité). En revanche, l’extension des réseaux de diffusion d’objets et de matériaux relève de logiques essentiellement sociales. À la fin de la période, l’évolution des gibiers (exploitation accrue des petites espèces) et des méthodes de chasse (nouvelles armes, domestication du chien) est une réponse probable aux changements du milieu.

Bibliographie

Les principales publications issues de ce projet sont accessibles ici : https://univ-tlse2.academia.edu/MagdatisprojectTrois films produits dans le cadre du projet :

- Biographie d'Objets Datés (Sagaies)

- Biographie d'Objets Datés (Harpons)

- Biographie d'Objets Datés (Propulseur)