-

Partager cette page

Les enceintes d’Ayn Asil (Haute Egypte)

Responsable

Daniel SCHAAD, Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, service régional de l'archéologie

Institutions partenaires

DRAC Midi-Pyrénées, service régional de l'archéologie, Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO), UMR 5608 - Traces

Collabor ateurs

ateurs

Damien LAISNAY (topographe à l'IFAO), Alain LECLERC (photographe à l'IFAO), Valérie LE PROVOST (céramologue, université de Poitiers), Laure PANTALLACCI (directrice de l'IFAO), Georges SOUKIASSIAN (responsable des fouilles d'Ayn Asil, IFAO), Michel WUTTMANN (laboratoire de restauration, datation et étude des matériaux de l'IFAO).

Présentation générale

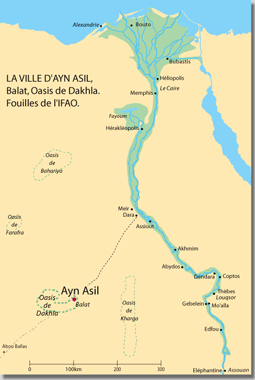

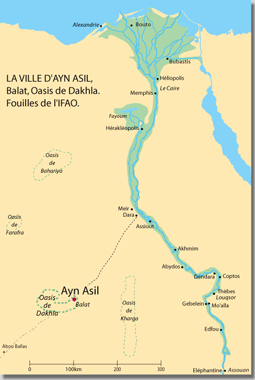

L'oasis de Dahhla, en Haute Egypte à l'ouest de la vallée du Nil, occupe une large dépression dans la partie égyptienne du plateau libyque. Il y règne un climat saharien de type hyper-aride, mais la présence d'une importante nappe d'eau souterraine a facilité l'implantation et le maintien de populations humaines et d'une agriculture par irrigation.

La ville d'Ayn Asil fut la résidence des gouverneurs de l'oasis de Dakhla à la VIe dynastie et à la Première Période Intermédiaire (vers 2330-2100 av. J.-C.). Elle compose, avec la nécropole de Qila el Dabba, le site connu sous le nom générique de Balat d'après celui du principal village des alentours. L'IFAO y mène des fouilles depuis 1978, sur les principaux tombeaux de la nécropole et surtout sur la ville qui s'étend sur une quarantaine d'hectares et où un vaste palais a été mis au jour. Celui-ci se développe au sud d'un premier noyau d'occupation inclus dans une enceinte fortifiée. Aujourd'hui deux recherches sont menées en parallèle sur ce site urbain très bien conservé de la fin de l'Ancien Empire: la fouille du palais des gouverneurs par G. Soukiassian et l'étude des enceintes par D. Schaad.

Résultats

Le programme d'étude des enceintes de la ville d'Ayn Asil s'inscrit dans une problématique large touchant le domaine architectural et les questions posées par le développement chronologique de la ville et son statut. La ville s'est implantée dans un espace dégagé, plat et en faible déclivité, au débouché d'un paysage accidenté de pénéplaine soumis à une forte érosion éolienne. L'élément le plus ancien connu est une enceinte de plan presque carré de 185 x 171 m de côté, flanquée de tours rondes sur le côté sud. Sa construction date du règne de Pépi Ier (2332-2283). On y pénétrait par deux portes disposées dans le mur nord et sud, en relation avec les pistes liant l'oasis à la vallée du Nil. Hormis le dégagement des portes et des angles, l'intérieur de l'enceinte n'a pas été fouillé.

Nos connaissances sur la durée globale d'occupation du site, les différents états de la ville et leur ancrage dans la chronologie absolue sont donc issus des fouilles du palais des gouverneurs qui se développe ensuite vers le sud à l'intérieur d'enceintes aux murs épais, mais non fortifiées. Les analyses stratigraphiques ont mis en évidence trois grandes phases d'occupation. Une première sous le règne de Pépi Ier, une seconde sous le long règne de Pépi II (2278-2184) qui est marquée par un saccage et un incendie du palais, dont l'explication historique nous échappe, et enfin une troisième phase où le site est réhabilité et fonctionne comme tel jusqu'à la Première Période Intermédiaire (vers 2100). A cette époque, l'enceinte fortifiée est obsolète. Quant au palais, son abandon est scellé par la construction d'une grande exploitation rurale qui s'implante sur ses ruines à la Deuxième Période Intermédiaire (vers 1700-1550).

Nos connaissances sur la durée globale d'occupation du site, les différents états de la ville et leur ancrage dans la chronologie absolue sont donc issus des fouilles du palais des gouverneurs qui se développe ensuite vers le sud à l'intérieur d'enceintes aux murs épais, mais non fortifiées. Les analyses stratigraphiques ont mis en évidence trois grandes phases d'occupation. Une première sous le règne de Pépi Ier, une seconde sous le long règne de Pépi II (2278-2184) qui est marquée par un saccage et un incendie du palais, dont l'explication historique nous échappe, et enfin une troisième phase où le site est réhabilité et fonctionne comme tel jusqu'à la Première Période Intermédiaire (vers 2100). A cette époque, l'enceinte fortifiée est obsolète. Quant au palais, son abandon est scellé par la construction d'une grande exploitation rurale qui s'implante sur ses ruines à la Deuxième Période Intermédiaire (vers 1700-1550).

Plusieurs sondages extensifs ont été menés sur une période de vingt ans à l'emplacement de l'enceinte fortifiée afin d'en déterminer le tracé précis jusqu'alors déduit d'observations de surface. Trois des quatre angles ont été ainsi retrouvés et entièrement dégagés. La position du quatrième angle a pu être établi par projection et à partir d'éléments recueillis dans un sondage qui n'a pas été poussé jusqu'au bout pour des raisons de préservation de vestiges intéressant des phases plus récentes. Les quatre et seules tours rondes du dispositif ont été fouillées, ainsi que les espaces de part et d'autre des deux portes. Des sondages intermédiaires, poussés jusqu'au substrat, ont apporté des informations sur l'état du terrain au moment de l'implantation de l'enceinte fortifiée et sur les dépotoirs et les habitats extra muros. Enfin, des sondages ponctuels réalisés aux points d'articulation des autres enceintes ont permis d'établir une chronologie relative entre les différents ouvrages et de la confronter aux datations fournies par la stratigraphie et les documents céramique et épigraphique du palais.

Plusieurs sondages extensifs ont été menés sur une période de vingt ans à l'emplacement de l'enceinte fortifiée afin d'en déterminer le tracé précis jusqu'alors déduit d'observations de surface. Trois des quatre angles ont été ainsi retrouvés et entièrement dégagés. La position du quatrième angle a pu être établi par projection et à partir d'éléments recueillis dans un sondage qui n'a pas été poussé jusqu'au bout pour des raisons de préservation de vestiges intéressant des phases plus récentes. Les quatre et seules tours rondes du dispositif ont été fouillées, ainsi que les espaces de part et d'autre des deux portes. Des sondages intermédiaires, poussés jusqu'au substrat, ont apporté des informations sur l'état du terrain au moment de l'implantation de l'enceinte fortifiée et sur les dépotoirs et les habitats extra muros. Enfin, des sondages ponctuels réalisés aux points d'articulation des autres enceintes ont permis d'établir une chronologie relative entre les différents ouvrages et de la confronter aux datations fournies par la stratigraphie et les documents céramique et épigraphique du palais.

L'étude du bâti a mis en évidence les éléments d'une architecture monumentale de terre. Les bâtisseurs ont en effet puisé dans les argiles locales pour fabriquer les briques des murs que l'on séchait au soleil. La pierre servait avant tout dans l'aménagement des seuils et des montants de portes, et le bois était utilisé dans la confection des colonnes et des plafonds. Les murs n'ont pas de fondations; leur stabilité était assurée par la masse en présence et l'utilisation de lits de briques traversants et d'armatures en bois noyées dans la maçonnerie.

Les tours circulaires et saillantes sur l'extérieur sont creuses et de faible épaisseur. Elles sont disposées à intervalles réguliers uniquement sur une partie du tronçon sud de la muraille, du côté de l'accès à la nécropole des gouverneurs. C'est également de ce côté de l'ouvrage que des murs avancés ont été observés. Ils ont une fonction défensive en ménageant un espace protégé au pied de la muraille. Quant aux extensions suivantes, elles n'ont plus de caractère défensif affirmé et servent davantage à circonscrire des espaces nouveaux comme le palais et ses pièces de service, les chapelles des gouverneurs et des magasins de stockage.

la nécropole des gouverneurs. C'est également de ce côté de l'ouvrage que des murs avancés ont été observés. Ils ont une fonction défensive en ménageant un espace protégé au pied de la muraille. Quant aux extensions suivantes, elles n'ont plus de caractère défensif affirmé et servent davantage à circonscrire des espaces nouveaux comme le palais et ses pièces de service, les chapelles des gouverneurs et des magasins de stockage.

L'enceinte fortifiée d'Ayn Asil n'a rien de comparable avec les forts de Nubie du Moyen Empire. Cependant, son plan suggère un ouvrage de type militaire, bien qu'à l'heure actuelle les éléments de comparaisons sont rares pour l'Ancien Empire. De récentes explorations au sud de l'oasis de Dakhla tendent à confirmer l'hypothèse selon laquelle le site de Balat a pu servir de base arrière à l'organisation de caravanes en direction de la Libye, du Soudan et de l'Afrique centrale par le plateau du Gilf el Kebir et le Gebel Uweinat.

Bibliographie

Liens externes

Institut français d'archéologie orientale

Daniel SCHAAD, Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, service régional de l'archéologie

Institutions partenaires

DRAC Midi-Pyrénées, service régional de l'archéologie, Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO), UMR 5608 - Traces

Collabor

ateurs

ateursDamien LAISNAY (topographe à l'IFAO), Alain LECLERC (photographe à l'IFAO), Valérie LE PROVOST (céramologue, université de Poitiers), Laure PANTALLACCI (directrice de l'IFAO), Georges SOUKIASSIAN (responsable des fouilles d'Ayn Asil, IFAO), Michel WUTTMANN (laboratoire de restauration, datation et étude des matériaux de l'IFAO).

Présentation générale

L'oasis de Dahhla, en Haute Egypte à l'ouest de la vallée du Nil, occupe une large dépression dans la partie égyptienne du plateau libyque. Il y règne un climat saharien de type hyper-aride, mais la présence d'une importante nappe d'eau souterraine a facilité l'implantation et le maintien de populations humaines et d'une agriculture par irrigation.

La ville d'Ayn Asil fut la résidence des gouverneurs de l'oasis de Dakhla à la VIe dynastie et à la Première Période Intermédiaire (vers 2330-2100 av. J.-C.). Elle compose, avec la nécropole de Qila el Dabba, le site connu sous le nom générique de Balat d'après celui du principal village des alentours. L'IFAO y mène des fouilles depuis 1978, sur les principaux tombeaux de la nécropole et surtout sur la ville qui s'étend sur une quarantaine d'hectares et où un vaste palais a été mis au jour. Celui-ci se développe au sud d'un premier noyau d'occupation inclus dans une enceinte fortifiée. Aujourd'hui deux recherches sont menées en parallèle sur ce site urbain très bien conservé de la fin de l'Ancien Empire: la fouille du palais des gouverneurs par G. Soukiassian et l'étude des enceintes par D. Schaad.

Résultats

Le programme d'étude des enceintes de la ville d'Ayn Asil s'inscrit dans une problématique large touchant le domaine architectural et les questions posées par le développement chronologique de la ville et son statut. La ville s'est implantée dans un espace dégagé, plat et en faible déclivité, au débouché d'un paysage accidenté de pénéplaine soumis à une forte érosion éolienne. L'élément le plus ancien connu est une enceinte de plan presque carré de 185 x 171 m de côté, flanquée de tours rondes sur le côté sud. Sa construction date du règne de Pépi Ier (2332-2283). On y pénétrait par deux portes disposées dans le mur nord et sud, en relation avec les pistes liant l'oasis à la vallée du Nil. Hormis le dégagement des portes et des angles, l'intérieur de l'enceinte n'a pas été fouillé.

Nos connaissances sur la durée globale d'occupation du site, les différents états de la ville et leur ancrage dans la chronologie absolue sont donc issus des fouilles du palais des gouverneurs qui se développe ensuite vers le sud à l'intérieur d'enceintes aux murs épais, mais non fortifiées. Les analyses stratigraphiques ont mis en évidence trois grandes phases d'occupation. Une première sous le règne de Pépi Ier, une seconde sous le long règne de Pépi II (2278-2184) qui est marquée par un saccage et un incendie du palais, dont l'explication historique nous échappe, et enfin une troisième phase où le site est réhabilité et fonctionne comme tel jusqu'à la Première Période Intermédiaire (vers 2100). A cette époque, l'enceinte fortifiée est obsolète. Quant au palais, son abandon est scellé par la construction d'une grande exploitation rurale qui s'implante sur ses ruines à la Deuxième Période Intermédiaire (vers 1700-1550).

Nos connaissances sur la durée globale d'occupation du site, les différents états de la ville et leur ancrage dans la chronologie absolue sont donc issus des fouilles du palais des gouverneurs qui se développe ensuite vers le sud à l'intérieur d'enceintes aux murs épais, mais non fortifiées. Les analyses stratigraphiques ont mis en évidence trois grandes phases d'occupation. Une première sous le règne de Pépi Ier, une seconde sous le long règne de Pépi II (2278-2184) qui est marquée par un saccage et un incendie du palais, dont l'explication historique nous échappe, et enfin une troisième phase où le site est réhabilité et fonctionne comme tel jusqu'à la Première Période Intermédiaire (vers 2100). A cette époque, l'enceinte fortifiée est obsolète. Quant au palais, son abandon est scellé par la construction d'une grande exploitation rurale qui s'implante sur ses ruines à la Deuxième Période Intermédiaire (vers 1700-1550). Plusieurs sondages extensifs ont été menés sur une période de vingt ans à l'emplacement de l'enceinte fortifiée afin d'en déterminer le tracé précis jusqu'alors déduit d'observations de surface. Trois des quatre angles ont été ainsi retrouvés et entièrement dégagés. La position du quatrième angle a pu être établi par projection et à partir d'éléments recueillis dans un sondage qui n'a pas été poussé jusqu'au bout pour des raisons de préservation de vestiges intéressant des phases plus récentes. Les quatre et seules tours rondes du dispositif ont été fouillées, ainsi que les espaces de part et d'autre des deux portes. Des sondages intermédiaires, poussés jusqu'au substrat, ont apporté des informations sur l'état du terrain au moment de l'implantation de l'enceinte fortifiée et sur les dépotoirs et les habitats extra muros. Enfin, des sondages ponctuels réalisés aux points d'articulation des autres enceintes ont permis d'établir une chronologie relative entre les différents ouvrages et de la confronter aux datations fournies par la stratigraphie et les documents céramique et épigraphique du palais.

Plusieurs sondages extensifs ont été menés sur une période de vingt ans à l'emplacement de l'enceinte fortifiée afin d'en déterminer le tracé précis jusqu'alors déduit d'observations de surface. Trois des quatre angles ont été ainsi retrouvés et entièrement dégagés. La position du quatrième angle a pu être établi par projection et à partir d'éléments recueillis dans un sondage qui n'a pas été poussé jusqu'au bout pour des raisons de préservation de vestiges intéressant des phases plus récentes. Les quatre et seules tours rondes du dispositif ont été fouillées, ainsi que les espaces de part et d'autre des deux portes. Des sondages intermédiaires, poussés jusqu'au substrat, ont apporté des informations sur l'état du terrain au moment de l'implantation de l'enceinte fortifiée et sur les dépotoirs et les habitats extra muros. Enfin, des sondages ponctuels réalisés aux points d'articulation des autres enceintes ont permis d'établir une chronologie relative entre les différents ouvrages et de la confronter aux datations fournies par la stratigraphie et les documents céramique et épigraphique du palais.L'étude du bâti a mis en évidence les éléments d'une architecture monumentale de terre. Les bâtisseurs ont en effet puisé dans les argiles locales pour fabriquer les briques des murs que l'on séchait au soleil. La pierre servait avant tout dans l'aménagement des seuils et des montants de portes, et le bois était utilisé dans la confection des colonnes et des plafonds. Les murs n'ont pas de fondations; leur stabilité était assurée par la masse en présence et l'utilisation de lits de briques traversants et d'armatures en bois noyées dans la maçonnerie.

Les tours circulaires et saillantes sur l'extérieur sont creuses et de faible épaisseur. Elles sont disposées à intervalles réguliers uniquement sur une partie du tronçon sud de la muraille, du côté de l'accès à

la nécropole des gouverneurs. C'est également de ce côté de l'ouvrage que des murs avancés ont été observés. Ils ont une fonction défensive en ménageant un espace protégé au pied de la muraille. Quant aux extensions suivantes, elles n'ont plus de caractère défensif affirmé et servent davantage à circonscrire des espaces nouveaux comme le palais et ses pièces de service, les chapelles des gouverneurs et des magasins de stockage.

la nécropole des gouverneurs. C'est également de ce côté de l'ouvrage que des murs avancés ont été observés. Ils ont une fonction défensive en ménageant un espace protégé au pied de la muraille. Quant aux extensions suivantes, elles n'ont plus de caractère défensif affirmé et servent davantage à circonscrire des espaces nouveaux comme le palais et ses pièces de service, les chapelles des gouverneurs et des magasins de stockage.L'enceinte fortifiée d'Ayn Asil n'a rien de comparable avec les forts de Nubie du Moyen Empire. Cependant, son plan suggère un ouvrage de type militaire, bien qu'à l'heure actuelle les éléments de comparaisons sont rares pour l'Ancien Empire. De récentes explorations au sud de l'oasis de Dakhla tendent à confirmer l'hypothèse selon laquelle le site de Balat a pu servir de base arrière à l'organisation de caravanes en direction de la Libye, du Soudan et de l'Afrique centrale par le plateau du Gilf el Kebir et le Gebel Uweinat.

Bibliographie

- Soukiassian G., Wuttmann M., Schaad D., "La ville d'Ayn Asîl à Dakhla. Etat des recherches", BIFAO, 90, 1990, p. 347-358.

- Soukiassian G., Wuttmann M., Pantalacci L., Balat VI. Le palais des gouverneurs de l'époque de Pépy II. Les sanctuaires de ka et leurs dépendances, FIFAO 46, Le Caire, 2002.

Liens externes

Institut français d'archéologie orientale