-

Partager cette page

PCR économies lithiques chalcolithiques en Midi-Pyrénées

Coordinateur : J. Vaquer

Participants : M. Bordreuil, Marie-Hélène Dias Meirinho, Eléonore Marmoret, Domitille Mignot Floure, Lucile Saunière, Loïc Torchy

Le principal objectif de ce PCR est de mieux cerner le rôle des productions lithiques spécialisées dans le domaine des industries lithiques taillées et polies pendant toute la période de concurrence avec les premières productions métalliques (stade chalcolithique). La méthodologie mise œuvre réside dans l’identification pétro-archéologique des roches utilisés impliquant des examens à la loupe binoculaire avec prises de vues et des comparaisons avec les lithothèques régionales de Midi-Pyrénées mais aussi de Provence et de Languedoc qui comportent des échantillons des principaux centres de productions d’outils en pierre polie en pierre taillée et d'éléments de parure minérales du midi de la France et du nord-est de l’Espagne. D'autres objectifs concernent selon les cas des analyses technologiques et fonctionnelles qui peuvent éclairer les questions concernant le rôle et le statut de ces productions. Les bases de données accordent aussi de l'importance aux contextes de trouvailles de façon à préciser les aspects chronologiques et culturels des divers réseaux de diffusion concernés et l'importance des relations interrégionales notamment entre la zone méditerranéenne et océanique du Midi.

Etude de la collection B. Tournier

Au cours de la campagne de 2012 les travaux de l'équipe ont porté d'une part sur la collection du Pasteur Benjamin Tournier qui est conservée au Musée d'Art et d'histoire de Genève et qui comporte les mobiliers de douze monuments mégalithiques du plateau du Larzac.

Au total, les examens ont porté sur 88 pièces dont les matériaux siliceux ont pu être caractérisés et rapprochés de sources connues pour la très grande majorité. Les résultats obtenus révèlent des différences très sensibles au niveau de l’économie des matières premières selon les grandes catégories typologiques de pièces qui sont regoupés en trois groupes : les outils coupants (lames et couteau unilatéral), les armes perforantes et coupantes (poignards et pointes) et les armatures de flèches (pointes de flèches de typologie variée).

L’économie des outils coupants est axée sur l’approvisionnement en pièces de grande longueur provenant de plusieurs sources différentes : Collorgues, Gard, Forcalquier Alpes de Haute Provence Mur-de-Barrez Aveyron ; Bédoulien gris du Vaucluse ; Salinelles, Gard ; source indéterminée (Aquitaine ou Grand Pressigny).

L’économie des outils tranchants/perforants, c'est-à-dire des poignards et des grandes pointes « à main », telle qu’elle apparaît à travers le lot de dix pièces de la collection Tournier est diversifiée et révèle une pluralité de provenances. Deux pièces en chaille du Bajocien caussenard peuvent être considérées comme des productions locales et huit pièces sont de provenance extérieure par rapport au domaine caussenard (bassin de Forcalquier, bassin du Mur-de-Barrez / Aurillac, Grand-Pressigny et une source à préciser du Crétacé d’Aquitaine, probablement du Bergeracois). Dans la catégorie des poignards les pièces à façonnage bifacial sur plaquettes sont attestées, deux étant en plaquette A dont l’origine supposée est la péninsule Ibérique et une autre provenant du bassin de Collorgues (Gard).

L'économie des pointes de flèches est très différente des deux autres classes et révèle une évolution au cours du troisième millénaire. Tandis que les pointes de flèches des classes foliacées, losangiques ou à ailerons naissants témoignent d'approvisionnements en silex diversifiés au Néolithique final 1 et 2. Le taux d’utilisation de la chaille bajocienne caussenarde est très important pour les pointes « aveyronnaises » qui sont très nettement de fabrication locale au cours du Néolithique final 3 dans l'étape récente du groupe des Treilles. Les cas d'utilisation de silex tertiaires ou crétacés qui sont documentés sont rares est souvent dus au recyclage.

Synthèse sur les pointes "aveyronnaises

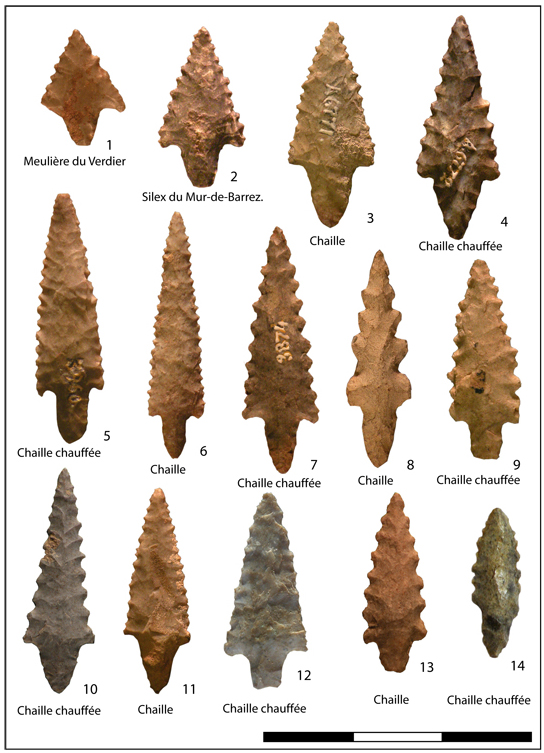

Parallèlement une étude de synthèse des pointes aveyronnaises a été réalisée par J. Vaquer et M. Bordreuil. Les pointes de flèches aveyronnaises, identifiées dès le XIXe siècle comme un trait culturel du Chalcolithique caussenard, ont été définies principalement par leurs bords de limbe dentelés ou crénelés. Leur forme est sujette à certaines variabilités, les plus typiques étant étroites « en sapin ». Elles participent au processus de généralisation de la classe des armatures à pédoncule et ailerons, tout en affirmant une identité locale, celle du groupe des Treilles : faciès culturel du Chalcolithique cantonné à la zone des Grands Causses au cours de son étape récente. Les examens pétrographiques et technologiques de multiples séries réalisés dans le cadre du PCR « Economies lithiques chalcolithiques en Midi-Pyrénées » ont permis d’établir des corrélations étroites entre ces pointes et divers caractères récurrents : choix quasi exclusif de la chaille locale, traitement thermique fréquent de celle-ci pour en améliorer la qualité, façonnage sur préformes bifaciales et finition à la pression avec un poinçon compresseur très fin, probablement à pointe de cuivre. Il s’agit d’une chaîne opératoire codifiée nécessitant des séquences distinctes et un outillage adéquat ainsi qu’une certaine minutie pour la réalisation des crénelages et encochages. Elles témoignent ainsi d'un investissement technique important pour tirer le meilleur parti d'une matière première locale médiocre pour une production massive d'armes dont on cherchait à améliorer la capacité vulnérante. Leur distribution dans la région des Grands Causses se calque sur celle des sépultures collectives qui ont livré la majeure partie des exemplaires connus, soit sous forme d’armes composant l’équipement funéraire soit sous forme de projectiles ayant blessé ou tué les défunts. Plusieurs ensembles homogènes dénotent leur suprématie voire leur quasi exclusivité pendant le Néolithique 3 ou Chalcolithique moyen méridional (soit entre 2800-2400 av. J.-C). Leur perduration au Chalcolithique récent ou au début du Bronze ancien a été envisagée mais paraît plus discutable par manque de milieu clos de ces périodes. Hors de la zone caussenarde, on connaît des armatures à bords de limbe dentelés ou crénelés dans plusieurs régions périphériques par exemple en Languedoc et dans le Quercy où elles correspondent à des témoins de circulations ou de conflits. L'examen des matières premières permet dans ces cas de détecter des exportations lorsqu’elles sont en chaille caussenarde ou bien des imitations lorsqu’elles sont en matériaux locaux. Des armatures aveyronnaises typiques ou atypiques ont été identifiées dans d’autres régions plus éloignées (Poitou, domaine lacustre nord alpin, Toscane, Catalogne) où elles figurent au titre de marqueurs de contacts ou d’influences parfois confortés par d’autres éléments (produits métalliques ou lithiques, éléments de parure, etc.).

Les projets de l'équipe visent un élargissement dans ces thématiques notamment vers les éléments de parure (palettes de schiste et perles en stéatite) et les outillages polis en néphrite pyrénéenne en liaison avec le programme de l'ANR du groupe Jade piloté par E. Gauthier de l'Université de Franche Comté.

Exemples de pointes aveyronnaises typiques réalisées en silex du Massif Central ou en chaille Caussenarde :

la qualité clastique de ces matériaux était améliorée par traiement thermique afin de pouvoir réaliser des dentelures

à l'aide d'un poinçon-compresseur en cuivre (photo et montage J. Vaquer).

Mise à jour juillet 2014

PUBLICATIONS

Vaquer, J., Remicourt, M. (2011) - « Aires culturelles et circulation de grandes lames et de poignards à la fin du Néolithique et au Chalcolithique dans le Sud-Ouest ». In Sénepart I., Perrin T., Thirault E., Bonnardin S. (dir.) Marges, Frontières, transgressions, actualité de la Recherche actes des 8e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, Marseille 7-8 novembre 2008. Archives d’Ecologie Préhistorique, Toulouse 2011 (ISBN : 978-2-35-42-005 -1), p. 121-156, 12 fig.

Vaquer, J, Remicourt, M., BORDREUIL M. (2012) - Les longues lames en silex au Chalcolithique dans le midi de la France entre Rhône et les Pyrénées. In Marquet et Verjux (dir.) - L’Europe déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes lames en silex dans toute l’Europe. Actes de la table-ronde internationale de Tours 7-8 septembre 2007, 38e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, p. 165-183, 7 fig.

Vaquer, J., Remicourt, M. (2012) - « Les poignards en cuivre et les poignards en silex dans les dotations funéraires chalcolithiques du Midi de la France ». In Sohn M., Vaquer J. (dir.) - Sépultures collectives et mobiliers funéraires de la fin du Néolithique en Europe occidentale. Actes de la table-ronde de l’EHESS et ADREUC, Carcassonne 2088. Editions des Archives d’Ecologie Préhistorique, EHESS, Toulouse, 2012, p. 239-271, 13 fig.

VAQUER J. (2011) – Réflexions sur les échanges de bien matériels lithiques entre le Midi de la France et le Nord de la péninsule Ibérique au Néolithique et au Chalcolithique. Actes du Congrès international : Xarxes al Neolitic. Circulació i intervanvi de matèries i idees à la Mediterrània occidental (VIIer-IIIer mil-leni a. C.), Bellaterra-Gavà (Barcelona, 2-4 Febrer 2011). Revue Rubricatum du Musée de Gavà, n°5, p. 565-574, 3 fig..

VAQUER J., PETREQUIN P., DEFOIS B. (2011) – Une hache de type Pauilhac au Grès Haut, Calvignac (Lot). Préhistoire du Sud-Ouest, n°19, 2011-2, p. 197-213, 6 fig.

VAQUER J., MARTIN COLLIGA A., JUAN CABANILLES J., BORDREUIL M., GALANT Ph. (2011 sous presse) – Les poignards à retouches parallèles couvrantes sur préformes polies en silex de Forcalquier dans la zone nord-occidentale de la Méditerranée. In Arbogast R.M., Greffier-Richard A. dir. - Entre archéologie et écologie, une préhistoire de tous les milieux. Mélanges offerts à Pierre Pétrequin. Besançon, Presse universitaires de Franche Comté, 928, Série Environnement, Socié et Arcéologie, 18, p. 129-155.

Mise à jour juillet 2014