- Programme de recherche en cours,

- TRACES PSH,

- TRACES pôle Afrique,

-

Partager cette page

Abaya. Paysage mégalithique en Éthiopie méridionale

Mission MEAE

Le mégalithisme de la Corne de l’Afrique est l’un des plus riches et exceptionnels du continent africain, en particulier par ses stèles gravées. Les recherches archéologiques conduites sur les monuments d’Éthiopie centrale et méridionale : tumulus, dolmens à couloir, stèles en contexte funéraire ou non, ont révélé l’épanouissement de ces sociétés mégalithiques entre le 8ème et le 16ème siècle. Ce patrimoine bâti est un précieux témoignage à la fois de l’occupation protohistorique de ce territoire et des relations instaurées entre les différentes puissances de la période médiévale. Elles sont le reflet des dynamiques du peuplement ancien de l’Afrique que l’archéologie, l’histoire et l’ethnologie cherchent à définir.

La mission archéologique Abaya concentre actuellement ses recherches sur l’escarpement oriental du lac Abaya, entre 1500 m et 3000 m d’altitude, où 129 sites à stèles phalliques et 9 sites à stèles anthropomorphes ont été enregistrés à ce jour, ce qui en fait un ensemble d’intérêt mondial. Quatre d’entre eux ont d’ailleurs été inscrits au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO comme piliers du Paysage culturel Gedeo aux côtés de l’agro-foresterie et des forêts sacrés.

Plusieurs axes de réflexion guident cette mission depuis le premier programme quadriennal (2020-2023).

De l’acquisition des matériaux à la biographie des sites

Le premier axe de notre programme de recherche s’attache d’abord à la question de la production et de l’utilisation de ces stèles. À partir de quels matériaux ces différents types de stèles sont-ils fabriqués ? Avec quel outil ? Et selon quel savoir-faire ? Quelles sont les évidences d’éventuel réemploi ?

En poursuivant l’examen de ces mégalithes en tant que produit d’une tradition technique, il est nécessaire de s’intéresser aux matériaux et techniques mis en œuvre, dont l’étude a jusqu’alors été délaissée au profit d’une approche uniquement stylistique ou fonctionnelle. Ce volet de la recherche mobilise un temps important de prospection, d’observations analytiques et d’expérimentations qui doivent se poursuivre.

Variabilités morpho-stylistiques et chronologies

L’analyse des structures associées aux mégalithes est bien sûr incontournable car elle pose la question du fonctionnement de ces sites. Celle-ci recouvre deux aspects : la destination des sites à stèles ou leur dessein rituel, et leur utilisation évolutive dans le temps long.

Bien qu’intimement liés puisque occupant les mêmes territoires, les deux types de mégalithismes, phallique et anthropomorphe, se distinguent sans que nous sachions si nous avons affaire à un processus d’évolution des pratiques sur le temps long, ou à un renouvellement complet des populations et des pratiques. Les fouilles extensives des sites de Soditi 2 (2018-2022) et de Sakaro Sodo (2023) sont venus apporter de nouveaux éléments relatifs aux stèles phalliques et aux cairns funéraires qui les accompagnent potentiellement. La poursuite des recherches sert de nouvelles hypothèses de travail et la collecte progressive de nouvelles collections de matériel archéologique permettant d’établir de nouveaux jalons chronologiques.

Dynamiques d’implantation territoriale

Le dernier volet de notre programme de recherche s’appuie sur une synthèse des données issues des deux axes précédents et permet d’appréhender la complexité du phénomène mégalithique dans sa globalité au travers d’une approche systémique. Il s’agit de donner une dimension spatiale à l’ensemble des observations technologiques, typologiques, fonctionnelles et chronologiques, afin d’interroger les intentions des bâtisseurs au travers des lieux d’implantation de ces sites monumentaux, et ce à différentes échelles : site, micro-régionale et macro-régionale. Cet axe a débuté en 2023 avec la création d’une base de données spatialisées et sa mise en œuvre sur le site de Tuto Fela.

Conservation d’un patrimoine en péril et valorisation des sites majeurs

L’état de conservation de ces monuments est à déplorer du point de vue de l’important héritage technique, artistique et culturel qu’ils constituent ; et aussi parce qu’il rend difficile leur étude archéologique et leur promotion. L’intégration en 2022 d’une restauratrice (atelier du Rouge Gorge, S.-J. Vidal) dans l’équipe de recherche sur le terrain et de l’expertise du directeur du musée Fenaille (A. Pierre) nous offre les moyens de pleinement déployer ce volet de conservation et de valorisation des monuments. Le point d’orgue a été l’organisation d’une exposition labellisée d’intérêt national au musée Fenaille à Rodez en 2024.

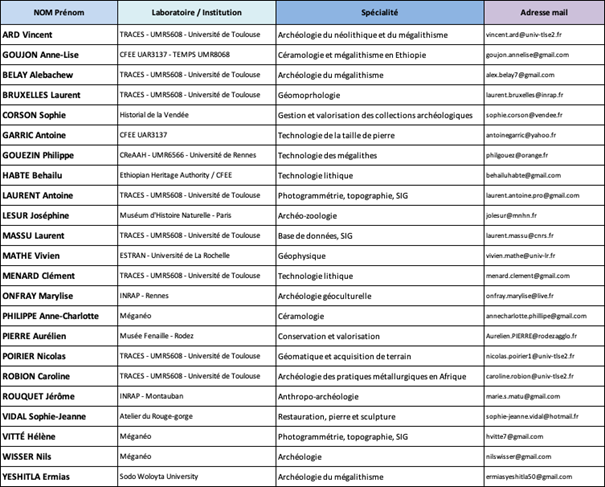

Participant·e·s